【顎関節症】の原因とメカニズム

本日、顎関節症の患者さまが来院されたのでまとめてみます。

かなり難しい話をしていきます。文章ばかりで読みにくいと思いますがお付き合いください

顎関節の運動と頭部の平衡メカニズム

~下顎と首、そして身体全体のつながりを理解する~

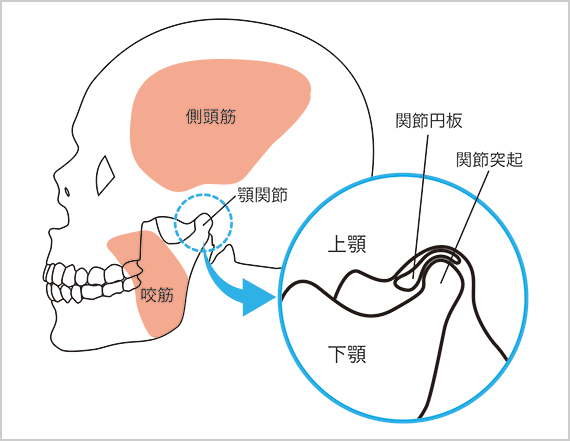

■ 顎関節の支点と協調運動

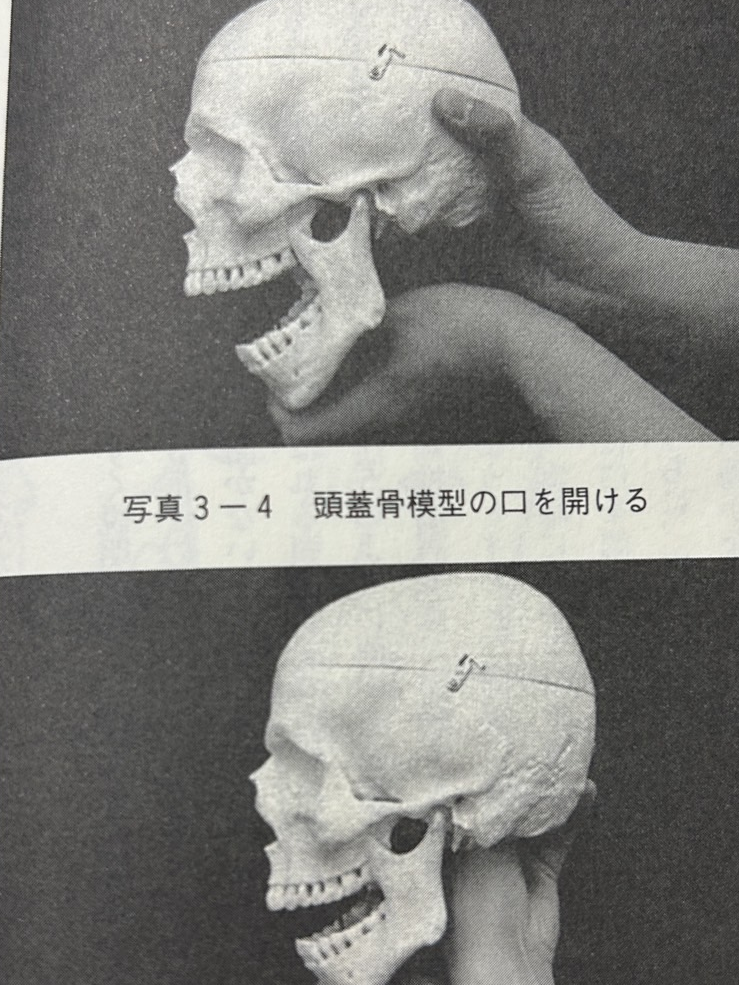

顎関節の開閉は、単なる下顎の動きではなく、頭部と頸椎との複雑な連動運動です。

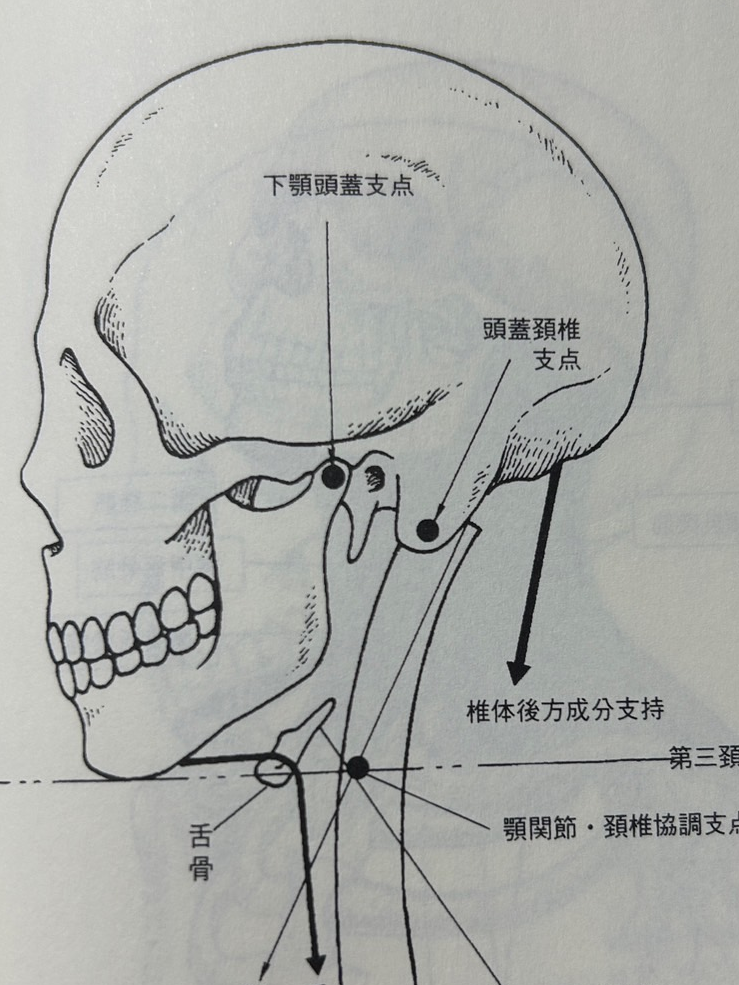

この運動には主に以下の3つの支点が関与します。

【 主な3つの支点】

1. 下顎頭蓋支点

→ 下顎頭と側頭骨からなる顎関節の基本的な支点。咀嚼や会話などの際に下顎がここを中心に動きます。

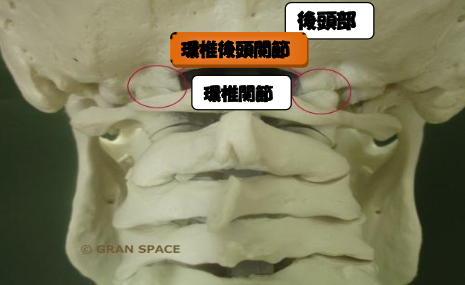

2. 頭蓋頸椎支点

→ 後頭骨と頸椎(特に上位頸椎)との関節で、頭部の姿勢とバランスに影響します。

3. 顎関節―頸椎協調支点

→ 顎関節と頸椎、特に第3頸椎(C3)レベルで協調的に働く支点です。これにより、開口時に生じる顎と首の動きが調和します。

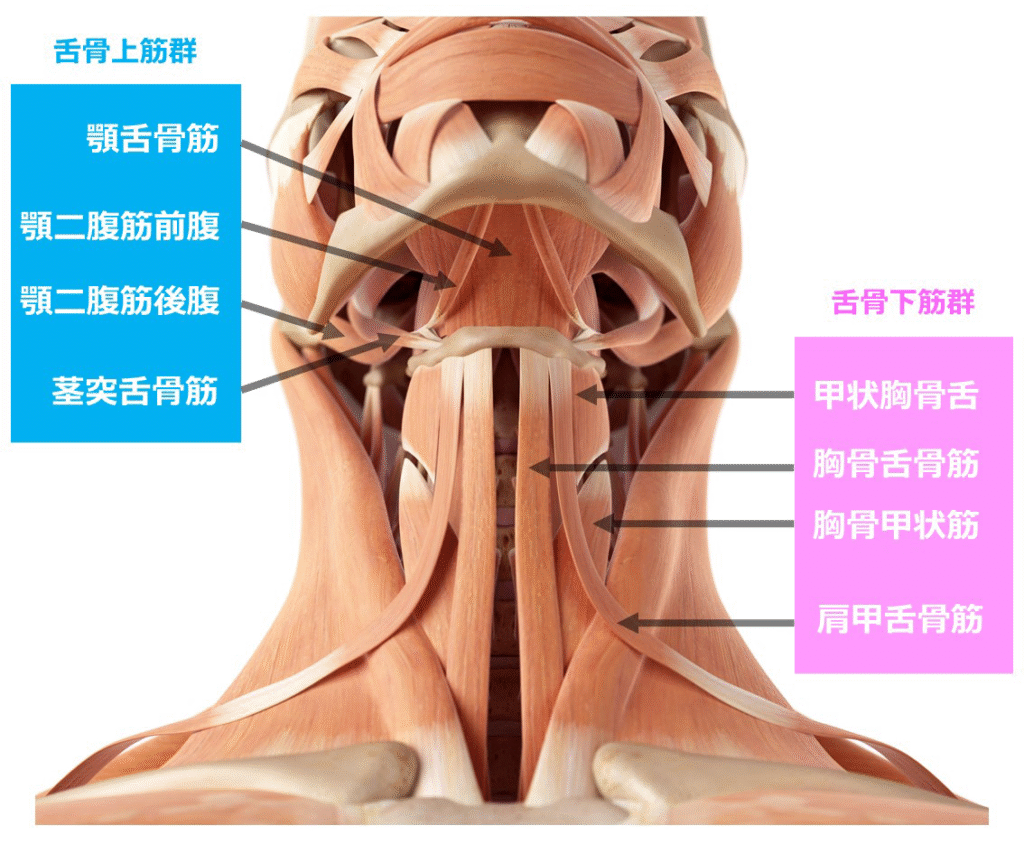

顎の動きに関わる筋肉群

顎関節の開閉には、単に顎の筋肉だけでなく、首や舌骨まわりの筋群も関与しています。以下の筋肉が特に重要です。

・顎二腹筋

下顎を下に引き、開口に作用

・胸鎖乳突筋(SCM)

頭部の回旋・前屈、顎の動きに間接的に影響

・肩甲舌骨筋

舌骨の位置を安定させ、顎運動をサポート

・胸骨舌骨筋

舌骨を下に引き、顎の動きを補助

これらの筋肉がバランスよく働くことで、舌骨と下顎が正しい位置関係を保ち、顎関節の安定した運動が可能になります。

【頭部の平衡メカニズムと「頭位慣性平衡系」】

人間の頭部は、重い下顎を含む構造物でありながら、姿勢を崩すことなく常にバランスを保っています。この仕組みは「頭位慣性平衡系」と呼ばれます。

頭位慣性平衡系の主な構成要素

(体を真っ直ぐにバランスしてくれているメカニズム)

• 内臓・水分の移動による身体内バランサ(ヒーリングタンク機構)

• 骨盤(寛骨)の動きと連動したフライホール機構

• 恥骨結合のクランク運動

• 足のジャイロ機能による全身のバランス制御

• 重力定量器(WB)による重力感知

• 脊椎上の4つの力学的平衡器

(頭頭移行部、頸胸移行部、胸腰移行部、腰仙移行部)

これらの構造と情報処理を統合して、直立二足歩行時に頭部の安定を保つ高度な調整機構が働いています。

平衡の神経学的制御

• 内耳の卵形嚢・球嚢にある平衡斑が、頭部の傾きと重力方向を検知

• その情報を前庭神経系 → 脳幹 → 脊髄反射系へと伝達し、バランスを自動調整

顎と首、全身は一体である

• 顎関節のスムーズな動きには、頸椎や舌骨筋群、そして全身のバランス機構が関与しています。

• C3レベルの動きが特に重要であり、顎と頚部の協調運動の中心的役割を担っています。

顎の不調が首や姿勢に影響を与えたり、逆に首の歪みが顎に問題を生むケースは非常に多いです。

また舌骨は、筋力と力学的な方向の変換を担う「動滑車かつベクトル変換器」であり、第三頸椎はその安定のためのトップストーンです。

この全体構造のバランスが崩れることで、顎関節症、頸部痛、姿勢異常など、さまざまな不調が連鎖的に発生します。

このように頸椎と顎関節は密接な関係があり

その中でもc3の可動性は、注目する必要がある

治療では、顎関節を整復処置していくのはもちろん

頸椎の処置も必要になる

実際に来院された患者様は、右頸椎が動きの制限がありました。

頸椎の処置、顎関節の処置をメインに行い潤滑が達成されました

頸椎は特に安全な施術を心がけております